Secondo veterinari ed educatori cinofili, in Italia il 70 % dei morsi di un cane è evitabile. Basterebbe diffondere l’abitudine ad una corretta educazione nei confronti dei padroni e fare un addestramento adeguato al cane, per costruire un rapporto uomo-cane equilibrato. Sarebbe altrettanto importante avere una maggiore attenzione alle dinamiche sociali del proprio animale.

Scopriamo come prevenire l’aggressività del cane con questa breve guida che ci porta sia i consigli del veterinario che il punto di vista dell’educatore cinofilo.

Perché nasce l’aggressività nei cani

L’aggressività non è un difetto di fabbrica del cane, ma un sintomo complesso in cui si intrecciano biologia, esperienza e contesto. La letteratura scientifica fornisce oggi almeno tre filoni di spiegazione, dal ruolo importante che gioca la paura e la frustrazione, alle cause ormonali e trasformazioni chimiche del cervello, fino a situazioni di malattia.

Paura e frustrazione

Uno studio longitudinale dell’University of Bristol su oltre 3.000 proprietari ha mostrato che la probabilità di aggressione diretta all’uomo cresce quando il cane non è stato adeguatamente socializzato nei primi 4 mesi o è stato punito fisicamente. La stessa ricerca segnala un calo del rischio del 50 % nei soggetti che avevano frequentato puppy class positive.

Secondo diversi veterinari comportamentalisti i cani etichettati come ‘dominanti’ nel 70 % dei casi attaccano per paura, verso estranei, superfici nuove, manipolazioni, oppure frustrazione da restrizione di movimento o carenza di stimoli.

Ormoni e la chimica del cervello

Un team della Colorado State University ha dosato ossitocina (OT) e vasopressina (AVP) in plasma: i cani con storie di aggressione presentavano AVP libera più bassa, ma AVP totale più alta rispetto ai controlli, suggerendo un’alterata modulazione degli impulsi.

L’ossitocina, al contrario, risulta più alta nelle linee selezionate per temperamento docile (es. cani d’assistenza), confermando l’effetto calmante di questo neuropeptide.

Cause mediche

Se un cane soffre di alcuni problemi fisici che causano dolore articolare, ma anche dermatite cronica, ipotiroidismo o alcuni specifici disturbi neurologici, questi problemi possono abbassare la sua soglia di tolleranza agli stimoli esterni e determinare una reazione aggressiva.

| Patologia | Segnale d’allarme | Test di conferma |

|---|---|---|

| Artrosi | Ringhio al contatto su anche e lombi | Radiografia + esame ortopedico |

| Otite | Scatto se toccato alle orecchie | Otoscopia, tampone |

| Ipotiroidismo | Irritabilità + aumento di peso | T4 libero, ormone TSH |

| Cefalea Cluster | Aggressione improvvisa, pupille dilatate | Risonanza Magnetica cranica (raro ma descritto) |

Davanti a queste indicazioni, prima di iniziare qualsiasi percorso comportamentale, è consigliato quindi far fare al nostro amico peloso un esame fisico completo, per creargli un profilo emato‑chimico, ed eseguire uno screening delle sue attività endocrine.

Questo è quello che raccomanda il protocollo clinico raccomandato dalla Federazione dei Veterinari europei.

Test dell’aggressività per cause fisiche: prova del musetto

Esiste anche un test chiamato ‘Prova del musetto’ per valutare se l’aggressività canina dipende da cause cliniche.

Il veterinario comportamentalista esegue un test di palpazione rapida del muso (muzzle palpation) per capire se l’aggressività dell’animale possa dipendere da dolore dentale, articolare o cutaneo e non da fattori puramente comportamentali.

Il segnale d’allarme è uno scatto indietro del cane, che può emettere un ringhio, o comunque un guaito, avere le pupille dilatate e fare un tentativo di morsicatura.

In pratica, se il cane reagisce in modo aggressivo durante questa prova, è necessario investiga subito dolore dentale o articolare. Siamo di fronte ad una aggressività del nostro amico determinata da una causa fisica, che si risolve gestendo il problema clinico alla base.

L’approccio dell’educatore cinofilo all’aggressività

Protocollo di prevenzione a 4 pilastri (socializzazione, training positivo, gestione ambientale, supervisione) che rimanda a tabella riassuntiva

Il parere dell’educatore cinofilo APNEC

Daniela Borgo, presidente APNEC, sottolinea come il punto di partenza sia (…) l’essere al corrente di eventuali percorsi da effettuare in modo che certe situazioni si verifichino sempre meno, imparando a leggere il linguaggio del proprio cane e, in caso di difficoltà, di farsi affiancare dalle figure professionali giuste e competenti in base al problema riscontrato.

Inoltre, spiega Borghi: è fondamentale l’importanza dell’educazione alla socializzazione, alla conoscenza del linguaggio del cane ed ai segnali di stress, il rispetto dei suoi bisogni fisici e mentali, la cura della sua salute.

Bisogna sapere, dice Borghi, come comportarsi in caso di aggressività. E non usare metodi coercitivi perché la punizione non è mai la soluzione, ma i rivolgersi a un esperto ai primi comportamenti anomali del proprio cane. Nel caso di cani morsicatori, sottolinea Borghi, c’è necessità di una valutazione comportamentale e percorsi di riabilitazione in collaborazione con i medici veterinari.

Le linee guida APNEC 2025

Pubblichiamo le linee-guida che l’associazione educatori cinofili hanno creato per aumentare la consapevolezza di chi ha un cane o vorrebbe prenderne uno con se, per limitare i comportamenti aggressivi di questi amici pelosi

Questi sono i consigli dell’educatore cinofilo:

Come prevenire l’aggressività del cane

Dietro un ringhio c’è quasi sempre un errore umano di gestione, non un difetto genetico. Prevenire è possibile, e non richiede magie: bastano quattro mosse costanti: socializzazione, addestramento gentile, un ambiente a misura di cane e occhi attenti ai primi segnali di tensione.

Vediamoli meglio.

La socializzazione controllata: fasi e errori

Pensare alla socializzazione come a un vaccino unico per problemi futuri e risolvere l’aggressività canina è un errore. Vediamola piuttosto come un richiamo continuo a imparare a comportarsi in presenza di altri cani, di persone e di animali senza averne paura.

Anche nei cani infatti, ogni esposizione positiva scrive nuove sinapsi nel suo cervello, mentre il vuoto delle relazioni e di esperienze le cancella.

L’animale che interpreta correttamente i segnali degli altri, sa quando avvicinarsi, quando girare il muso e, soprattutto, non sente il bisogno di usare i denti per farsi capire.

In pratica, una buona socializzazione è come un corso di lingua straniera: più esercizi guidati si fanno, più il cane diventa fluente in ‘comunicazione pacifica’ con gli altri cani e gli umani e non ha bisogno di mostrarsi aggressivo per paura di ciò che non conosce.

Capiamo come procedere a grandi linee per far socializzare il nostro amico.

Socializzazione del cucciolo

Immaginate un bambino che non abbia mai visto un autobus e a 8 anni venga spinto su un mezzo affollato all’ora di punta: griderebbe di paura.

Succede lo stesso ai cuccioli cresciuti sotto la campana di vetro. Le prime 16 settimane sono la finestra d’oro in cui il cervello canino archivia ‘amico’ o ‘minaccia’.

Meglio quindi partire da cuccioli, quando il cervello è ancora un cantiere aperto: fare incontri brevi, neutri, con persone di età, abiti, odori diversi e con cani adulti stabili, tutti orchestrati in ambienti tranquilli.

L’idea è che ogni nuova figura entri in campo con movimenti morbidi, voce bassa e una manciata di premi: il cucciolo associa lo stimolo all’evento positivo e registra sul “diario delle prime volte” che il mondo non morde.

Se qualcosa lo spaventa, ci si allontana di quel tanto che basta a farlo rilassare prima di riprovare: mai forzare il contatto, perché la paura che si somma all’esposizione è la culla dell’aggressività futura.

Si consiglia quindi far seguire al nostro amico delle puppy class controllate, cioè degli incontri con altri cani coetanei equilibrati, e non affidarsi alle risse in area cani per educare alla socializzazione del nostro amico peloso.

Anche il metodo 3×5 funziona bene per il cucciolo, ovvero presentargli sempre ad una distanza gestibile 5 luoghi sconosciuti, 5 persone mai viste, 5 oggetti nuovi ogni settimana, così che in maniera controllata si abitui alle novità.

Da adulti poi, a questi cani già socializzati da piccoli, basterà una revisione mensile, un pio’ come per la patente: una passeggiata in centro il sabato mattina vale più di cento coccole sul divano.

Per socializzare i cani adulti il copione non cambia, semplicemente si lavora con un animale più consapevole e, se serve, con un guinzaglio lungo che consenta di scegliere la distanza di comfort.

In definitiva il cane socializzato vede il mondo come un parco giochi, non come un campo di battaglia!

Socializzazione con altri cani

La socializzazione con i suoi simili comincia con brevi incontri con altri cani adulti equilibrati, meglio se in un luogo neutro e tranquillo dove nessuno dei due possiede lo spazio (la casa di un cane è sconsiglita, il parco è un luogo neutro).

Il cucciolo deve poter osservare, avvicinarsi, annusare e perfino allontanarsi senza costrizioni per soddiusfare le sue curiosità con calma e va accompagnata da un complimento, una carezza o un bocconcino, così il cervello del cucciolo registra che l’altro cane equivale a sensazioni positive.

Se scatta timidezza, basta aumentare la distanza finché il corpo si rilassa e poi riprovare: l’obiettivo è associare l’incontro a sicurezza, non a pressione.

I corsi Puppy Class ben condotti funzionano proprio perché mettono insieme soggetti di età simile sotto la supervisione di un professionista che corregge sul nascere eventuali goffi strapazzamenti e insegna il galateo dell’approccio, dal classico arco morbido all’annusata di rito.

Con un cane già adulto la strategia resta simile, ma si lavora su una personalità formata che potrebbe avere esperienze pregresse poco felici.

Si parte con passeggiate parallele a qualche metro di distanza. Ci sono 2 cani che guardano nella stessa direzione, procedendo con passo fluido, si percepiscono come compagni di squadra più che come rivali.

Quando i corpi si fanno morbidi e lo sguardo diventa curioso invece che fisso, si accorcia lo spazio, lasciando a ognuno ancora margine di manovra. Anche qui si rinforza ogni segnale di calma, annusate a terra, oscillazione della coda, testa che si gira, e si offre una via d’uscita se la tensione sale.

In questo modo l’animale capisce che può affidarsi alla relazione col proprietario invece di cavarsela da solo con ringhi o fughe.

Ripetendo la formula in ambienti diversi, dal parco semi-vuoto al percorso urbano più frequentato, l’adulto impara che l’incontro con altri cani è prevedibile, sicuro e persino piacevole, trasformando l’incertezza in competenza sociale stabile nel tempo.

Socializzazione con le persone

Si avvicina gradualmente la persona designata, e si premia l’animale quando mantiene un linguaggio rilassato (come la testa morbida, il corpo a “S”, se annusa a terra).

Se invece parte un segnale di tensione, meglio creare spazio e tornare a un passo che gli permetta di respirare, così il cane impara che il suo rifiuto equivale ad un ‘no grazie, non sono pronto’ e lui viene rispettato anziché trasformarsi in ringhio obbligato.

Ripetendo la sequenza in contesti vari, dal parco poco affollato alla piazza più vivace, il nostro cane colleziona conferme che la calma funziona, la fuga è possibile e l’aggressione non serve a nulla. Questa è chiamata anche strategia consent‑based greeting dagli educatori cinofili.

L’addestramento a rinforzo positivo

L’addestramento a rinforzo positivo è un metodo che trasforma l’apprendimento del cane in un gioco di causa-effetto chiaro e piacevole.

Quando l’animale compie l’azione desiderata, come sedersi, venire al richiamo, ignorare il gatto, riceve subito qualcosa che apprezza davvero, come un bocconcino saporito, un lancio di pallina o un’energica carezza.

Quel premio fa salire nel cervello dopamina e ossitocina, due neurotrasmettitori che dicono ‘vale la pena riprovarci’.

E di ripetizione in ripetizione il comportamento si consolida perché produce sistematicamente una conseguenza positiva.

Il rovescio della medaglia sono gli errori: invece di punirli si rende semplicemente impossibile ottenerne beneficio, per esempio ignorando il cane che salta addosso finché non poggia tutte e quattro le zampe a terra.

In questo modo l’animale impara a scegliere l’azione corretta non per paura di una correzione, ma perché è la strada più breve verso ciò che desidera. Il risultato è un cane motivato, curioso e capace di fidarsi del proprietario, con minori rischi di ansia o aggressività legati alla coercizione.

Quindi, a posto di strattoni e urla, il clicker o un semplice ‘bravo’ associato al premio segnano la strada giusta. Il cane capisce cosa si vuole da lui, senza temere. E bastano delle sessioni lampo: 5 minuti per 2 o 3 volte al giorno.

La scienza conferma ciò che l’osservazione di campo aveva già notato. Infatti, l’Università di Bristol ha misurato un calo del 50 % degli episodi aggressivi nei cani addestrati con metodo gentile rispetto ai sistemi coercitivi.

Ambiente e routine anti‑stress

Un cane nervoso in casa spesso vive in un luna‑park di stimoli confusi: vede il divano vietato ma pieno di cibo, è in mezzo ai bambini che corrono urlando, e si aggira in una stanza dove i giochi sono lasciati ovunque…

Ecco quindi alcuni consigli per calmarlo e far scendere lo stress da iper-stimolazione ambientale:

- Routine prevedibile: l’ambiente sereno per il cane prevdde pasti, passeggiate e riposo sempre agli stessi orari

- Zona sicura: il layout della casa deve prevedere una cuccia lontana da zone di passaggio come porte e corridoi, dove non avviene nessuno disturbo quando si rifugia lì

- Arricchimento olfattivo: uso di tappeti olfattivi, kong ripieni, percorsi di ricerca in giardino

- Gestione risorse: se ci sono più cani, sistemare le ciotole ed i giochi di cviascuno in modo separato ed evitare di stimolare la competizione

Supervisione e riconoscimento dei segnali

I segnali di allerta ci sono sempre, un cane non morde all’improvviso, ma ci parla con atteggiamenti come orecchie basse, labbra tese, postura rigida, che vanno osservati per tempo.

Riconoscere la sequenza di stato di stress dai segnali lanciati dall’amico-cane prima che salga di tono permette di intervenire per tempo: creare distanza, abbassare l’arousal con un richiamo gioioso e far guadagnare al cane un’uscita vincente, per esempio voltandosi e facendolo andare in direzione opposta…

Ignorare questi segnali significa, invece, insegnargli che i messaggi sottili non funzionano e che l’unico linguaggio compreso dall’essere umano è l’aggressione conclamata.

Ricordate anche della regola dei 5 secondi, che è quella salvavita: se il cane resta teso più di 5 secondi, meglio aumentare la distanza, cambiare di stanza, offrigli un compito facile come l’ordine ‘vai al tappeto’ ad esempio

Il consiglio è tenere un diario, con informazioni come data, situazione, livello di tensione, per aiutare il professionista a calibrare l’intervento prima che diventi routine.

Prevenire l’aggressività del cane in breve

Infografica o tabella: 4 step per prevenire l’aggressività canina:

- socializzazione

- training a rinforzo positivo

- gestione ambientale

- supervisione: segnali di allerta

Quali sono i segnali di allerta da non ignorare

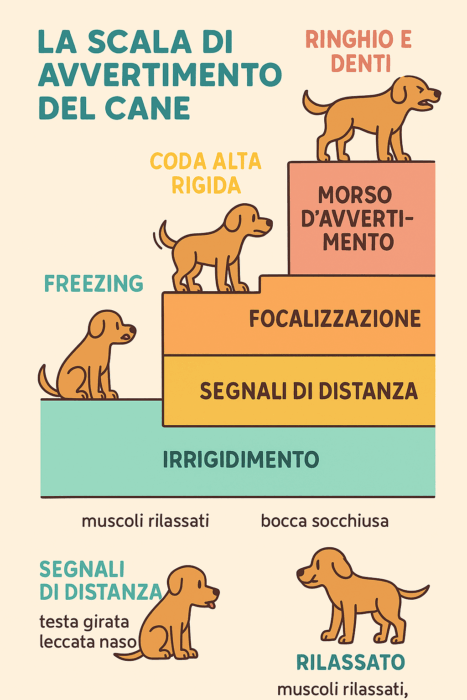

Un cane raramente passa dal totale rilassamento al morso in un lampo: di solito percorre una vera e propria scala di avvertimenti che, se ignorati, lo spinge a salire di livello per farsi capire.

I primi gradini sono quasi impercettibili: la muscolatura si irrigidisce, il corpo smette di ondeggiare e la bocca, che a riposo è socchiusa, si chiude come una cerniera.

Subito dopo compaiono segnali di calma che in realtà sono già richieste di distanza: il cane gira la testa di lato, sbatte le palpebre più del solito, si lecca rapidamente il naso o finge di annusare il terreno.

Se queste manovre non allontanano lo stimolo, le orecchie si puntano in avanti, lo sguardo diventa fisso ‘a stoccata’ e il peso si sposta sulle zampe anteriori.

La coda, spesso scambiata per un indicatore di gioia, può sì muoversi, ma in modo alto, rigido e a scatti, segno di grande tensione più che di saluto amichevole.

Il passo successivo è il freezing, il blocco totale: l’animale resta immobile per un secondo che sembra eterno, trattenendo il respiro. È l’ultimo campanello d’allarme prima dell’azione.

Se nemmeno questo ferma l’avvicinamento indesiderato, ecco che la bocca si arriccia mostrando gli incisivi, parte il ringhio cupo che vibra nel petto e, a ruota, lo scatto in avanti con un morso d’avvertimento o una pinnata d’aria.

A quel punto la de-escalation diventa difficile: il cane, non essendo stato ascoltato fin dalle prime micro-spie, sente di avere una sola strada per tutelarsi.

Per capirli meglio imparate cos’è la scala di stress:

- Sbadiglio e leccata veloce al naso

- Testa girata e corpo che si irrigidisce

- Ringhio sommesso e pelo rizzato

- Scatto o morsicatura

Come scegliere l’aiuto professionale

Quando il rapporto con il proprio amico a quattro zampe comincia a mostrarsi complicato, per esempio si fanno strada paure che non regrediscono, c’è dell’aggressività crescente, comincia a fare distruzioni in casa in maniera frequente, l’idea comune è di cercare un addestratore.

in realtà la figura davvero indicata è il comportamentista, ovvero un professionista che studia il comportamento animale con un approccio clinico e scientifico.

In Italia può essere un veterinario specializzato in medicina comportamentale che può anche prescrivere farmaci ansiolitici o integratori. Più raramente, è uno zoologo o etologo con percorso universitario post-laurea dedicato, che non può prescrivere farmaci al cane.

Ma entrambe le figure professionali lavorano con protocolli di modificazione comportamentale fondati su osservazione diretta, analisi delle cause e strategie di rinforzo positivo.

La figura del comportamentista del cane

Per scegliere l’aiuto giusto è utile muoversi come faremmo con un medico di famiglia: chiedere al veterinario curante di consigliare colleghi di comprovata esperienza.

Si può anche cercare le sigle di appartenenza ad associazioni di categoria (SISCA o ECVBM-CA per i veterinari, APNEC o FICSS per educatori avanzati) .

Inoltre, è fondamentale per capire come lavora iò professionista prescelto assistere a una prima consulenza.

Un comportamentista serio dedica tempo all’anamnesi, osserva il cane nel proprio ambiente, spiega in termini comprensibili la diagnosi e consegna un piano scritto che prevede esercizi pratici, eventuale supporto farmacologico e tempi di verifica.

Durante le sessioni non usa collari coercitivi né punizioni fisiche: se la metodologia fa leva sulla paura o sul dolore, cambiare professionista è la scelta più sicura.

Infine, un bravo comportamentista lavora in rete: collabora con l’educatore per la parte pratica e con il veterinario per gli aspetti sanitari, costruendo un percorso integrato che restituisca benessere all’animale e serenità alla famiglia.

Differenza fra veterinario comportamentalista, educatore cinofilo, istruttore cinofilo

Per fare un po’ di chiarezza tra queste diverse figure che possono prendere in carico il nostro amico peloso in caso di aggressività o prevenirla fin da quando è cucciolo:

- Veterinario comportamentalista. È un medico laureato in Veterinaria, con una specializzazione o un master in medicina comportamentale. Può diagnosticare disturbi d’ansia, aggressività o fobie, valutando anche eventuali cause organiche, prescrivere farmaci o integratori e disegnare un piano di modificazione del comportamento, da attuare insieme al proprietario e, spesso, a un educatore.

- Educatore cinofilo. Lavora sull’educazione di base e sulla relazione quotidiana cane-uomo: cuccioli, gestione in casa, passeggiata al guinzaglio, richiami, prevenzione dei problemi. Insegna al proprietario tecniche di rinforzo positivo e di lettura del linguaggio canino. Non prescrive farmaci né affronta patologie comportamentali gravi, ma può riconoscerle e inviare dal veterinario comportamentalista.

- Istruttore cinofilo. È un educatore di livello superiore: ha formazione aggiuntiva e esperienza pratica più ampia. Si occupa di rieducazione di cani con comportamenti complessi, prepara binomi per sport (agility, obedience, nose-work) o impieghi operativi (cani da soccorso, detection). Coordina talvolta gruppi di educatori ma, come questi, non interviene sul piano farmacologico; per i disturbi clinici collabora con il veterinario comportamentalista.

Le FAQ

Il cane è aggressivo a tavola, cosa fare?

Se un cane ringhia mentre stiamo mangiando o mentre lui sta mangiando, in genere sta difendendo quella che per lui è una risorsa primaria.

La prima mossa è fare in modo che non debba difenderla: per qualche settimana si toglie qualunque occasione di conflitto. Meglio che mangi in un’altra stanza, a porta chiusa, riaprendo soltanto quando la ciotola è vuota.

Se l’aggressività emerge mentre siamo noi a tavola, impedire l’accesso alla zona con un cancelletto o una barriera e offrigli in contemporanea un Kong imbottito in un luogo tranquillo è la mossa più giusta. Così lui impara che quando la famiglia si siede a mangiare, arriveranno cose buone a distanza di sicurezza.

In parallelo, si consiglia di lavorare sulla causa con un percorso di contro-condizionamento molto graduale.

Come ad esempio, da una distanza in cui il cane sia tranquillo, lanciare un bocconcino di valore superiore a quello che sta già mangiando e allontanarsi subito. Ripetendo questa mossa di micro-sessioni finché si accorcia di pochi centimetri se il cane resta rilassato.

È essenziale evitare punizioni fisiche o urla: confermerebbero al cane che la vicinanza al cibo è pericolosa, spingendolo a difendersi con più decisione la volta successiva.

Se i segnali di minaccia sono già intensi (ringhio profondo, denti scoperti, scatti in avanti) coinvolgi un veterinario comportamentalista: potrà verificare che non ci siano dolori fisici a rendere il cane più irritabile e, se serve, proporre un supporto farmacologico temporaneo per abbassare l’ansia mentre fate il lavoro di rieducazione con un educatore che utilizza solo rinforzo positivo.

Il collare a strozzo funziona?

Questo collare non cura l’aggressività, la maschera. Spesso la amplifica e aggiunge rischi fisici.

Per ottenere miglioramenti reali serve un percorso basato su scienza del comportamento, sicurezza e benessere emotivi, non su strumenti coercitivi.

Inoltre, dal punto di vista sanitario, la pressione ripetuta sul collo può provocare lesioni tracheali, danni alla tiroide, infiammazione dei linfonodi e, nei soggetti suscettibili, problemi oculari dovuti all’aumento di pressione intraoculare.

Non a caso diverse linee guida veterinarie (World Small Animal Veterinary Association, 2020) ne sconsigliano l’uso, soprattutto su cani che già manifestano tensione elevata.

Fonti scientifiche

Per scrivere questo articolo abbiamo consultato anche questi studi:

Managing the risk of aggressive dog behaviour: investigating the influence of owner threat and effucacy perception, EJ Williams, E Blackwell, Risk Analysis, University of Bristol

Dogs are aggressive if they are trained badly, Science Daily, 2019

Oxytocin and Cortisol Levels in Dog Owners and Their Dogs Are Associated with Behavioral Patterns: An Exploratory Study, M Petersson, K Uvnäs-Moberg, A Nilsson, LL Gustafson, E Hydbring-Sandberg, L Handlin, 2017, Frontiers in Psychology

Altro sul comportamento dei cani

Leggi anche questi articoli sul comportamento dei cani:

- Perché i cani sbadigliano

- Perché i cani si annusano tra loro

- Perché il cane ci segue ovunque

- Cane per una famiglia numerosa

- Perché i cani abbaiano?

- Quali sono i cani dal carattere più difficile

- Cani più facili da addestrare

- Quali sono le razze di cani da guardia

Ultimo aggiornamento il 12 Maggio 2025 da Rossella Vignoli

Powered by WPeMatico